Dargestellt an Hand des ältesten uns erhalten gebliebenen Protokollbuches (1883 – 1913) und was sich sonst noch Interessantes ereignete.

Notwendige Erläuterungen der angeführten „Begriffe“ wurden in Klammern () gesetzt.

In den Beginn des Berichtszeitraumes fallen einige sehr wichtige Neuerungen, die die Verwaltung betreffen:

1. Die erste „Mappe“ von Mils wird angelegt. Das ist ein mehrteiliger Plan, der das gesamte Gemeindegebiet umfaßt, also vom Inn bis zur Walderstraße und vom Weißenbach bis zur Baumkirchnergrenze. Diese Mappe wurde laufend fortgeführt, d.h. neu errichtete Gebäude, Grundteilungen usw. wurden nachgetragen. Erst 1927 wurde ein neuer Gemeindeplan im Maßstab von 1:228o erstellt. Diese erste Mappe liegt heute im Bundesvermessungsamt Innsbruck, Bürgerstraße. Sie zeigt in verschiedenen Farben die verschiedene landwirtschaftliche Nutzung. G.P. und B.P. sind eingezeichnet.

2. Die Rechnungsbücher wurden angelegt. Leider sind uns die ersten nicht erhalten geblieben.

3. Die eigentliche Gemeindeführung (Vorstehung) wurde gewählt und nicht mehr wie bisher reihum bestimmt. Sie bestand aus einem Gemeindevorsteher

zwei Gemeinderäten – meist bezeichnet mit 1. und 2. Gemeinderat und vier Ausschußmitgliedern.

Die Gemeindevorstehung bestand meist aus den drei Erstgenannten, während die „Ausgeschossenen“ spezielle Aufgaben – oft auswärts – zu erfüllen hatten oder als Berater fungierten.

4. Ein Protokollbuch wurde angelegt, welches die Niederschrift der Gemeindeausschußsitzung aufnahm. Protokollführer war meist gleichzeitig der Vorsteher.

5. Als Sitzungsraum für den Gemeindevorstand dient das im Widum untergebrachte Schullokal, erst später als Johann Tiefenthaler Vorstand wird, übersiedelt man ins Gasthaus. Kanzlei gab es noch keine.

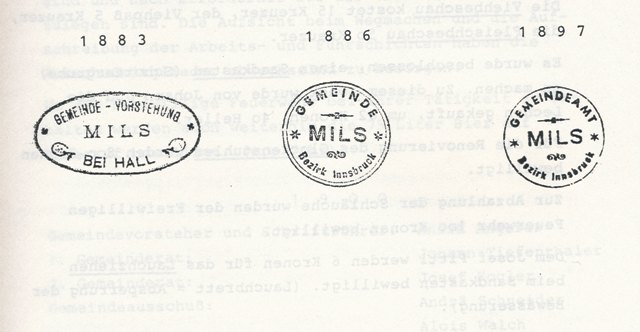

6. Als äußeres „amtliches Zeichen“ treten erstmals Vordrucke und Stempel auf.

Obwohl Protokolle aus dem Beginn des Berichtszeitraumes öfters zitiert werden z.B. v. 11. März 1857 die Aufteilung des Wässer-Wassers betreffend, fehlen alle Protokollbücher. Das erste uns erhaltene beginnt am 4. Jänner 1883 und endet am 14.12.1913. Sicher, für einen geschichtlichen Abriß wären die Rechnungsbücher noch aussagekräftiger, aber wie oben bereits erwähnt, fehlen diese auch.

Gemeindeamt oder Gemeindestube gab es noch nicht, weshalb die Gemeindeausschußsitzungen im Schullokal, im Gasthaus oder in der Stube des Vorsitzenden abgehalten wurden.

1883

Gemeindevorsteher: Josef Kogler

1. Gemeinderat: Nikolaus Sailer

2. Gemeinderat: Johann Tiefenthaler jun.

Ausschußmitglieder: Johann Tiefenthaler sen., Johann Mayr, Johann Strasser, Josef Zambedri (Dir. Taubst.Inst.), Johann Gschösser

Die erste Sitzung des Jahres wurde meist dazu verwendet, die Jahresrechnung des Vorjahres zu prüfen, zu genehmigen und abzuschließen.

Auch weitere Neueinführung dieser Epoche war es, die Jahresabrechnung durch zwei Wochen hindurch im Hause des Vorstehers öffentlich aufzulegen. Alle Steuerpflichtigen hatten das Recht der Einsichtnahme (siehe Artikel über Steuern, der weitaus größte Teil der in der Gemeinde benötigten Mittel kamen ja aus der „Wuestung“ = Gemeindesteuer oder Gemeindeumlage. Aus diesem Grunde hatten auch nur die Steuerpflichtigen das Recht der Einsichtnahme).

Noch im Jänner dieses Jahres mußte man sich mit dem Neubau eines Schullokales befassen. (Seit dem Widumneubau gab es dort ein Klassenzimmer). Per Dekret verlangte die Bezirkshauptmannschaft eine Stellungnahme d.h. einen bindenden Gemeindeausschußbeschluß.

Um den Staatsbeitrag von 2oo Gulden nicht zu verlieren, wurde beschlossen, noch in diesem Jahr mit dem Neubau zu beginnen. Gleichzeitig wurde erstmals in Mils das Schulgeld beschlossen und festgelegt. Einheimische per Kind und Jahr (1883÷84) 1 Gulden, Fremde 3 Gulden.

In dieses Jahr fällt auch die Errichtung des Schießstandes bei der Weißenbachbrücke sowie die mietweise Überlassung des Exerzier- und Schießplatzes „in der Haide.“

Als Schriftführer fungiert jetzt meist Johann Tiefenthaler jun.

1884

Das genaue Datum der Neuzusammensetzung des Gemeindeausschusses konnte nicht festgestellt werden,es dürfte aber Ende April – Anfang Mai gewesen sein. Jedenfalls Zeit genug, um das vergangene Kalenderjahr in allen Punkten abschließen zu können.

Vorsteher und Schriftführer: Johann Tiefenthaler jun.

1. Gemeinderat: Josef Kogler

2. Gemeinderat: Nikolaus Sailer

Ausschußmitglieder: Johann Tiefenthaler sen., Johann Mayr, Josef Zampredri, Franz Bandstätter, Johann Strasser

Aufgabe des Gemeindeausschusses war es auch, das Amt des Kirchenpropstes zu besetzen. Josef Stadlwieser, Bauersmann in Mils, wurde zum neuen Kirchenpropst vorgeschlagen und einstimmig gewählt.

Die Vergabe der Jagdpacht oblag ebenfalls diesem Gremium. Diese wurde meist auf l0 Jahre vergeben (von Georgi bis Georgi).

Die Häufigkeit der Sitzungen ist sehr unregelmäßig. Sie wurden je nach Bedarf abgehalten. In diesem Jahr tagte zwei Mal der alte und nur ein Mal der neue Ausschuß.

1885

Eine sehr schwierige Aufgabe war die Verwaltung des Armenfondes (ein Vorläufer der verschiedenen Sparten im sozialen Bereich) z.B. stellte der Armenverwalter Johann Jud den Antrag, 300 Gulden ö.w. (sein Eigentum) dem Armenfond zu überschreiben. Der Gemeindeausschuß beschließt: Der Armenfond übernimmt das Kapital, welches beim hiesigen Bauersmann und Salinenarbeiter Alois Weiß angelegt ist (Schuldverschreibung) mit der Verbindlichkeit, den Johann Jud zeit seines Lebens in Verpflegung zu nehmen (also eine Einpfründung).

In diesem Jahr kommt Peter Ehrer in den Ausschuß, der sonst unverändert bleibt.

1886

Der Gemeindeausschuß bleibt personell unverändert. Alle Sitzungen werden beim Vorsitzenden abgehalten (Haus Nr. 20 = Gasthof Tiefenthaler).

Da mehr als 100 Jahre zurückliegen, darf man sicher auch diffizilere, in die persönliche Sphäre reichende Entscheidungen aufzeigen.

Über die Zuständigkeit (Heimatrecht) jedes einzelnen wurde schon berichtet. Daß aber die Gemeindeführung einem Heiratswilligen, der sich außerhalb seiner Heimatgemeinde aufhielt, einen Ehe consens erteilen mußte, dürfte noch weitgehend unbekannt sein.

Als der nach Mils zuständige Alois Rösch, ein Zimmermann, von seinem Aufenthaltsort in der Schweiz eine Heiratsbewilligung verlangte, wurde ihm dies rundweg abgelehnt. Dieser Beschluß wurde wie folgt begründet:

1. Hat Rösch die von der Gemeinde Mils vorgestreckten Verpflegskosten im Lustenauer Spital noch nicht zurückbezahlt (46 Gulden aus dem Jahre 1869),

2. wurde die Mutter des Rösch durch viele Jahre vom Armenfond der Gemeinde Mils unterstützt. Der Sohn hätte die Pflicht gehabt, dieses Geld zurückzubezahlen

3. wurde dieser brave Mann vor Jahren wegen Landstreicherei an die Heimatgemeinde abgeschoben. (wörtlich! Auch damals wurde jede üble Nachrede der Folgen wegen vermieden),

4. hat derselbe erst in jüngster Zeit bei seinem Hiersein in Hall mehrere Sachen verpfändet und bei seiner Rückreise in die Schweiz bei der K.K. Bezirkshauptmannschaft Landeck 1 Gulden Reiseunterstützung bekommen, diese aber nicht zurückbezahlt.

Andererseits wurde dem Maler Peter Rauth, der sich in Heidelberg aufhielt, anstandslos der Eheconsens ausgestellt.

Heute ist das alles nicht so leicht zu verstehen, aber wir sollten doch nicht außer Acht lassen, daß dem Unverheirateten einige Vornehmlichkeiten des bürgerlichen Lebens versagt blieben. Die Folge eines wilden Konkubinates – uneheliche Kinder – waren in rechtlichen Belangen geradezu zweitklassig.

1888

Gemeindevorsteher und Schriftführer: Johann Tiefenthaler jun.

1. Gemeinderat: Josef Kogler

2. Gemeinderat: Johann Mayer

Ausschuß: Peter Ehrer, Josef Zampedri, Josef Tschugg

Ein weiterer Punkt im Armenrecht war das Betteln. Sicher hat man Gemeindemitgliedern zu allen Zeiten geholfen, wenn diese durch Krankheit, Behinderung usw. nicht selbst für ihren Lebensunterhalt aufkommen konnten. Traf dies aber nicht zu und der Betreffende war nur arbeitsscheu, so wurde er einfach aus der Geborgenheit des Gemeindeverbandes ausgestoßen.

z.B. Vom Vorsteher wird beantragt, die Familie des Johann Posch wegen Bettelns und sonstiger schlechter Aufführung vom Gemeindegebiete auszuweisen und wird die Abstimmung hierüber vorgenommen. Beschluß:„Einstimmig die Ausweisung beschlossen.“

Ohne Heimatgemeinde dazustehen, war natürlich eine schwierige Lage mit weitreichenden Konsequenzen. Die Landstreicherei war eine der Folgen.

Die Gemeinde war auch für die Verarchung des Inn zuständig. 1888 mussten die Milser den Ergänzungsbau eines Sporrens unterhalb der Voldererbrücke beschließen und durchführen. (Immer wieder muß ich auf den so sehr strapazierten Begriff „Gemeinde“ ausweichen. Gleichbedeutend wäre „Nachbarschaft“. Das ist der Inbegriff aller Habenden, oder aller Landsteuer, Haussteuer, leistenden Bewohner innerhalb der Gemeindegrenzen, wobei die Adeligen noch zu berücksichtigen wären, die steuerfrei waren).

1888 steht auch noch im Protokollbuch:

„In vertraulicher Besprechung wurde die Errichtung einer Spar- und Vorschußkasse beschlossen“.

1889

Wie alle Steuern musste auch die Wüestung oder Ortssteuer oder Gemeindeabgabe kassiert werden. Obwohl die Steuern immer schon eine Bringschuld waren, mussten sie eingetrieben werden. Für dieses Jahr wurde Josef Felder, Schmiedemeister zum „Ortssteuertreiber“ ernannt.

Während Vorsteher, Gemeinderat und Ausschuss unverändert bleiben, kommt Romed Math als Schriftführer dazu.

In diesem Jahr wird der Um- bzw. Ausbau des Armenhauses erwogen. Schlussendlich entschließt man sich aber doch, ein neues Armenhaus zu bauen. „Die Kosten sind durch milde Sammlungen und Beiträge aufzubringen. Herr Dir. Zampredi sichert zu diesem Zwecke l000 Gulden im Falle, daß der Bau zustande kommt.“

Über das Armenhaus im Speziellen werden wir später ausführlich berichten. Jedenfalls, die zugesagten l000 Gulden sind enorm viel. Ein Vergleich: Im selben Jahr erhält die hiesige Musikkapelle 20 Gulden.

Ab und zu ist auch vom Bewässerungswasser die Rede. So beginnt man in diesem Jahr 2 Teiche im Aichat als Sand-und Steinefang anzulegen.

1890

Gemeindevorsteher und Schriftführer: Johann Tiefenthaler

1. Gemeinderat: Josef Kogler

2. Gemeinderat: Johann Mayr

Gemeindeausschuß: Josef Mayr, Peter Ehrer, Andrä Suitner, Anton Strasser

Dem Gesuch des Lehrers Cölestin Winkler um definitive Anstellung als Lehrer, Organist und Meßner in Mils wird einstimmig folge gegeben (vorher hat es große Schwierigkeiten bei der Lehrperson gegeben).

Die Musikkapelle bekommt für dieses Jahr 25 Gulden. Dem Ansuchen des Josef Posch, Josef Tschugg, Johann Mayr und Johann Tiefenthaler um Überlassung eines Baugrundes zu einer Mühle im Gemeinde Aichat wurde stattgegeben mit der Bedingung, dass der Grund per Quadratklafter zu 50 Kreuzer bezahlt wird und unentgeltliches

Mahlen des Kornes für die Ortsarmen per 40 Star jährlich. Als Alois Rösch (jetzt Resch) zum dritten Mal sein Eheglück an die Gemeinde richtet, wird ihm dies bewilligt, mit der Auflage, daß er alle Schulden in Höhe von 75 Gulden bezahlt.

In diesem Jahr wird eine Volkszählung durchgeführt. Als Kommissär wird Johann Tiefenthaler bestellt.

1890 scheint erstmals ein Voranschlag für das kommende Jahr gemacht worden zu sein. Die in der Gemeinde benötigten Geldmittel wurden durch Zuschläge auf andere Steuern hereingebracht. Diese Zuschläge wurden jährlich (je nach Bedarf) neu festgesetzt.

Zuschläge für 1891:

Auf die Grundsteuer für Milser 110 %

ebenso für Auswärtige 148 %

auf alle übrigen Steuern 5o %

(unter Auswärtige verstehen sich Überländer, z.B. ein Baumkirchner Bauer bewirtschaftet einen Acker in Mils). Erstmals scheinen auch Unterausschüsse auf. Komitee – wie man damals zu sagen pflegte. Diese hatten die Aufgabe, Dienstleistungen in Gemeindesachen anzuordnen und zu beaufsichtigen.

Wege: Josef Mayr, Andrä Suitner, Anton Strasser

Wasserbau: Josef Tschugg, Josef Kogler, Johann Mayr

Wasserleitung und Waldwirtschaft: Peter Ehrer, Johann Tiefenthaler, Josef Tschugg, Andrä Suitner

(Wasserbau = Bewässerung, Wasserleitung = Trinkwasser)

1891

Also zwei Jahre vor der offiziellen Gründung der Freiwilligen Feuerwehr in Mils wurden acht neue Spritzenschläuche angekauft.

Wieder wird der Bau des Armenhauses beraten und man hofft, bis in drei Jahren das nötige Geld gesammelt zu haben.

Ein Sammelkomitee wird gegründet dem angehören:

H.H. Pfarrer Anton Förg, H.H. Plaseller (Taubst.Inst.), Josef Kogler, Johann Mayer, Andrä Suitner

Mit der Genie Direktion (Militärkommando) wird ein neuer Modus im Pachtvertrag ausgehandelt (Schießstand). Bei minderjährigen Waisen hatte die Gemeinde das Vorschlagsrecht – oder war es eine Pflicht – auf den Vormund.

Gewerbe – Handwerk – Handel lag ebenfalls im Kompetenzbereich der Gemeinde. So wurde z.B. dem Josef Ganner die Marketenderei gegen Bezahlung von 10 Gulden bewilligt.

Bereits 1891 beschließt die Gemeinde die alten Spritzenschläuche um 8 Gulden an die Gemeinde Baumkirchen zu verkaufen.

Entmündigungen waren gar nicht so selten. So heißt es im Protokollbuch: Der Gemeinde Ausschuß beschließt einstimmig, daß über die Eheleute Michael Huber und Magdalena geb. Windisch die Kuratell verhängt wird.

1892

Zum Steuertreiber wird Franz Dönig vorgeschlagen.

Für das Mesnerhaus wird eine Vortüre und Holzlege bewilligt. In der Zwischenzeit wurde das Anwesen Huber von der Gemeinde angekauft (auf diesem Gut soll das neue Armenhaus errichtet werden – heute St. Josefs-Institut). Das bei der Sparkasse aufgenommene Kapital (Ankaufssumme) von 5.200,– Gulden soll jährlich mit 100 Gulden zurückbezahlt werden. Der Grund des Armenfondes wird vorläufig auf 5 Jahre verpachtet (also eine sehr gewagte finanzielle Transaktion).

Wieder einmal ist das Trinkwasser knapp. Zur besseren Versorgung soll die Quelle und Leitung, welche sich im Eigentum des Grünegger-Bauern (sie wurde zum Schloß Hirschenlust angelegt) abgelöst und nach vorliegenden Plänen neu verlegt werden. Die dazu erforderlichen Mittel (13.000,– Gulden) sollen 8.000,– durch Darlehen, 2.500,– vom Landestaubstummen Institut und 2.500.– durch Brunnenverkäufe gedeckt werden.

1893

Fehlen alle Aufzeichnungen.

1894

Gemeindevorsteher: Johann Tiefenthaler

1. Gemeinderat: Josef Kogler

2. Gemeinderat: Andrä Angerer

Gemeinde Ausschuß: Peter Ehrer, Anton Strasser, Josef Hoppichler

Erstmals wird ein Voranschlag für die Schule verzeichnet (für 1895). Der Brunnenzins wird mit 20 % berechnet (?) Bei Privatbrunnen werden 60 Kreuzer per Minutenliter verlangt.

Das Ansuchen des Jagdpächters Johann Tiefenthaler wird auf weitere 10 Jahre bewilligt.

1895

Fehlen alle Aufzeichnungen.

1896

Wird die schadhafte Gartenmauer um den Pfarrhof und das schadhafte Schulhaus doch um 228 Gulden 26 Kreuzer repariert.

In diesem Jahr scheint erstmals ein Sachverständiger zur Vieh- und Fleischbeschau mit Andrä Angerer, Gastwirt in Mils gewählt.

(Eine sehr weittragende Entscheidung wird getroffen). Auf Ansuchen des K.K. Militär Aerar verpachtet die Gemeinde die sogenannte „Milser Heide“ um jährlich 200 Gulden.

1897

Gemeinde Vorsteher: Andrä Schneider, ab August Anton Stern

1. Gemeinderat: Anton Stern

2. Gemeinderat: Josef Kogler

Gemeindeausschuß: Franz Eliskases, Andrä Angerer, Michl Strasser, Alois Walch, Johann Tiefenthaler

Zum Verwalter des Armenfond wurde Franz Tönig gewählt (ein weiterer, sehr gravierender Beschluß wird gefaßt. Das Armenhaus ist ganz sicher für die Gemeinde Mils um einige Ellen zu groß – in jeder Beziehung! Das Wollen war sicher stärker als das Können!).

Das neuerbaute Armenhaus samt den restlichen Bauschulden von 5.000.– Gulden wird übernommen. (Das Geld wird aufgeliehen).

Das Haus soll um einen Pachtschilling von 1.000,– Gulden (jährlich) an dieGemeinderatenanstalt mit unentgeltlicher Verpflegung von 4 Dorfarmen verpachtet werden.

Oder die ganzen Liegenschaften um den Preis von 28000,– Gulden verkauft werden. (An das Land).

Dem Gemeindediener Josef Mair werden 24 Gulden als Gehalt bewilligt. (pro Jahr).

Ebenso 15 Gulden dem Steuertreiber. (pro Jahr).

Diesmal wird der Voranschlag für 1897 erst Ende Jänner 1897 beschlossen:

- 200 % zur Grundsteuer

- 60 % zur Hauszinssteuer

- 60 % zur Hausklassensteuer

Bei der Prüfung der Gemeinderechnung (Jahresrechnung 1896) wurde auch die Rechnung des Armenfonds geprüft. Zum Gemeindekassier (der in diesem Jahre das erstemal aufscheint) wurde Josef Hoppichler gewählt.

Das Ansuchen des Karl Mayr durch Roman Vogler um Bewilligung zur unentgeltlichen Durchführung des elektrischen Stromes durch Mils wurde einstimmig abgelehnt.

Da die Gemeinde Absam zum Ausbau der Walderbrücke von der Gemeinde Mils Grund benötigt, wird dieser unentgeltlich überlassen.

Das alte Schullokal wird für den Raiffeisenkassen-Verein renoviert.

Über Ansuchen der Maria Kronauer, wohnhaft in Hall, wird für deren Kind ein Erhaltungsbeitrag von 2–3 Gulden per Monat vorläufig bewilligt.

Der Lehrer Cölestin Winkler wird kurze Zeit Schriftführer. Franz Thönig zieht als Ersatzmann in den Gemeinderat ein.

1898

Werden der Freiwilligen Feuerwehr 100- Meter Schläuche bewilligt.

Erstmals tritt der Name St.Josefs-Institut in Erscheinung, als nämlich die drei Freiplätze an Johann Kronauer, Michl Huber und Sebastian Tschugg vergeben werden.

Zum 50-jährigen Regierungsjubiläum des Kaisers Franz Josef I. beschließt die Gemeinde folgende Festlichkeiten zu begehen: Feierliches Hochamt mit Festpredigt unter Aufgebot der hiesigen Musikkapelle und der Schützenkompanie. Feierliches Geläute und Pöllerschiessen sollen den ganzen Tag anhalten.

Lehrer Cölestin Winkler urgiert den ihm laut § 57 des Gesetzes vom 30.4.1892 zustehenden Quartierbeitrag.

Die rückständige Summe (seit 1894) wird ihm ausbezahlt.

Erstmals wird auch eine Bewilligung zum Verkauf von drei Klafter kurzes Holz dem Alois Oberthanner vermerkt (Vorläufer der Forsttagsatzung).

Im August gab es schwere Gewitter, wodurch die Wege schlecht geworden sind. Der Gemeindeausschuß beschließt einstimmig durch Anlegung von Fronschichten, welche

von einer Kommission vom Gemeindeausschuss abzuschätzen sind und nach Erfordernis auf die direkten Steuern anzulegen sind. Die Aufsicht beim Wegmachen und die Aufschreibung der Arbeits- und Fuhrschichten haben die Ausschussmitglieder abwechselnd zu besorgen.

Um die Freiwillige Feuerwehr bei ihrer Tätigkeit zu erhalten werden auch weiterhin die 75 Liter Bier auf Widerruf bewilligt. (pro Jahr).

1900

Gemeindevorsteher und Schriftführer: Andrä Angerer

1. Gemeinderat: Johann Tiefenthaler

2. Gemeinderat: Josef Kogler

Gemeindeausschuß: Andrä Schneider, Alois Walch, Franz Eliskases, Michael Strasser, Anton Stern

Am 1. März wird beschlossen, dass die Prozente von der Feuerassekuranz (Feuerversicherung) der Gemeinde bleiben, indem der Kassierlohn von 20 auf 30 Gulden erhöht wurde.

Michael Strasser und Johann Tiefenthaler bekommen je 20 Gulden von der Gemeinde für die Stierhaltung (Gemeindestier).

Es wird über Ansuchen beschlossen, den Musikbeitrag von 25 Gulden auf 50 Gulden respektive 100 Kronen (Währungsreform) jährlich zu erhöhen (Musikkapelle).

Der Vorsteher wird ermächtigt, bei der Versteigerung des in Mils befindlichen Weitschießstandes Hall bis zum Höchstbetrage von 500 Kronen zu intervenieren.

Zum Armenverwalter wird Johann Mayr gewählt.

Zum Gemeindekassier mit einem Gehalt von 72 Kronen und Gemeidediener mit einem Gehalt von 48 Kronen wird in einer Person Alois Resch gewählt.

Die Viehbeschau kostet 15 Kreuzer, der Viehpaß 5 Kreuzer, die Fleischbeschau 50 Kreuzer.

Es wurde beschlossen, einen Sandkasten (Schottergrube) zu machen. Zu diesem Zweck wurde von Johann Jud die Lechen gekauft, um 62 Kronen, 40 Heller.

Für die Renovierung des Glockenstuhles werden 800 Kronen bewilligt.

Zur Abzahlung der Schläuche wurden der Freiwilligen Feuerwehr 100 Kronen bewilligt.

Dem Josef Pittl werden 6 Kronen für das Lauchziehen beim Sandkasten bewilligt. (Lauchbrett = Absperrung der Bewässerung).

Die Gemeinde-Vorsteher

1883 Josef Kogler

1885 Johann Tiefenthaler(jun. )

1896 Andrä Schneider

1897 Anton Stern

1898 Andrä Schneider

1899 Andrä Angerer

1902 Michael Strasser

1905 Franz Mayr

1908 Kassian Schiendl

1911 Johann Lahartinger

Stempel